Evocative Picture Stories. Vita e opere di William Eugene Smith.

Uno dei più grandi nella storia della fotografia. Ad essa si è letteralmente immolato, dedicandogli tutta la sua vita, patendo sofferenze indicibili, tanto da condurlo a una morte prematura. È considerato un fotografo umanista, ossia un esponente del genere nato in Francia con Kertesz e Cartier-Bresson che trattava la vita dell’uomo sotto tutti gli aspetti: nascita, amore, morte, lavoro, divertimento, sofferenza, guerra, viaggio, mostrandoli con forza, chiarezza e bellezza. Fu anche un fotografo di guerra, ne portò il segni sul suo fisico e a causa di questi divenne drogato e alcolizzato. I suoi saggi fotografici costituiscono ancora oggi un esempio ineguagliabile per le evocative picture stories, saggi fotografici su persone e comunità.

William Eugene Smith era ancora un bambino quando prese in mano la prima fotocamera, complice il fatto che la madre fosse una fotografa. “Ho cominciato a quattordici anni. Volevo disegnare aeroplani, e ho imparato a fotografare per avere delle loro immagini come modello”. Nel giro di alcune settimane le sue foto cominciarono a esser pubblicate sui quotidiani della sua città Wichita, in Arizona. A 17 anni, scappò dal College a causa di un disguido. Un novantasei all’esame semestrale di storia, la sua materia preferita, trascritto male come sessantasei, lo portò a un duro scontro col professore. Il giorno dopo era a New York a proporsi come fotografo per Life Magazine, appena nato. Trovò invece occupazione nella redazione di Newsweek, ma non ci restò per molto.

Da ragazzo spesso commetteva degli errori tecnici, attribuendo la colpa al fatto che fosse troppo eccitato per essere lì a catturare quella scena. Ben presto capì che l’eccitazione era deleteria, perché gli impediva di cogliere appieno le emozioni che realmente provava e che avrebbe dovuto raccontare visivamente. “Il problema è conoscere abbastanza bene i propri soggetti per capire come fotografarli. È la cosa più importante in ogni genere fotografico”. Smith si calava nel contesto di scatto cercando di carpirne le atmosfere e le emozioni, per poi tradurle in un lavoro finito. “Che senso ha utilizzare una grande profondità di campo se non corrisponde ad essa altrettanta profondità emozionale?”.

Smith aveva un carattere difficile, irascibile, non scendeva mai a compromessi. Questo gli costò innumerevoli attriti con redattori e editori. Nel 1937 venne licenziato da Newsweek perché si rifiutò di utilizzare una vecchia e ingombrante Speedgraphic al posto della biottica che aveva con sé. “Le fotocamere piccole vedono meglio”, si giustificò. Quel licenziamento fu una fortuna, perché cominciò a lavorare per Life. Tra il ’38 e il ’39 sviluppò una particolare tecnica di illuminazione con flash in interni che gli permetteva avere un effetto molto naturale. Si licenziò per la prima volta nel 1940, perché non gli commissionavano storie di spessore. Il caporedattore iconografico le accettò e, non potendo sopportare che un ragazzetto liquidasse il colosso Life, aggiunse che mai e poi mai avrebbe avuto una seconda chance. Quando lo cercarono durante la guerra, Smith se lo fece chiedere cinque volte, prima di tornare a collaborare al Magazine.

Fu l’unico fotografo nella storia di Life Magazine ad avere il permesso di sviluppare e stampare le proprie foto; era un vero e proprio mago della camera oscura e riusciva a tirar fuori stampe caravaggesche da negativi piatti e grigi. I negativi erano per Smith delle bozze e mai la versione finale, che è da ricercarsi nella stampa cartacea, prodotta secondo la destinazione delle immagini, che poteva essere la pubblicazione su magazine, in un libro o nei muri di una galleria. Smith spesso croppava le sue foto: “il mondo non è fatto per stare nel formato 35 millimetri”. La ricetta di Smith per una buona stampa “è quella dei soliti prodotti chimici, un normale ingranditore, musica, una bottiglia di Scotch e molta ostinazione”. Smith poteva lavorare anche cinque ore a un solo negativo. A volte componeva un’immagine con due negativi e ne produceva un terzo, (copy negative) per le stampe successive. Smith aveva una predilezione per le ombre. “I soggetti emergono meglio dal nero intenso. Nelle mie foto tutti gli elementi importanti sono perfettamente leggibili”

Sapeva esattamente cosa voleva catturare perché aveva sempre bene in mente quale fosse il suo scopo. La sua missione di vita è stata quella di voler migliorare il mondo attraverso le sue foto. E, per farlo, doveva scattare fotografie che raccontassero la vita delle persone e creassero un forte legame emozionale con l’osservatore. In questo senso riusciva a fotografare momenti delicatissimi, molto intimi, ma sempre nel rispetto dei soggetti interessati con i quali c’era sempre un dialogo volto a far capire perché era importante che lui scattasse in quei frangenti. Ovviamente faceva pesare il suo carisma e la sua fama. Lui poteva fotografare la veglia per un patriarca appena spirato, il momento della nascita di una vita, l’amore di una madre per il proprio figlio malato, l’orrore negli occhi di un soldato nell’esatto momento in cui questo pervadeva la sua espressione. “Cerco di essere accettato in una comunità come un conoscente, e non come un giornalista impiccione, devono dimenticarsi di avere davanti un fotografo”. Smith fotografava per aiutare la gente. E sapeva quando mettere da parte la fotocamera. Nelle Filippine, durante la guerra, aiutò una giovane a partorire, non fece neanche uno scatto. Cosa che non avrebbe avuto problemi a fare, se ci fosse stato qualcuno più pratico di lui ad aiutare la ragazza.

Smith fece il corrispondente di guerra durante il secondo conflitto mondiale. Sua zona di competenza era il teatro bellico del Pacifico. Ben presto si disinteressò alle foto come semplici notizie per optare su degli scatti che condannassero le atrocità, la violenza, la distruzione. Sul finire della guerra fu ferito da una granata al volto, alla schiena e a una mano, in maniera grave, tanto da fargli temere di non poter più usare una fotocamera. La prima foto che fece al termine del lungo periodo di degenza fu Walk into Paradise Garden, la famosa foto dei suoi due figli presi per mano mentre entrano in un bosco. Decise che la prima foto post-degenza dovesse avere una forte valenza simbolica, di speranza e di rinascita. La foto fu inserita, qualche anno più tardi, come chiusura nella mastodontica mostra “The Family of Man” di Edward Steichen. Una volta ripresosi, tornò a lavorare per la redazione di Life.

“Se solo riuscissimo a piegare l’ideale di Smith, potremmo spremere di più da lui come fotografo”. Questo dicevano i caporedattori di Life. Proprio in quei momenti capitò il servizio sul Country Doctor, considerato il più bel saggio fotografico della storia del magazine. Smith, approfittando del fatto che molti redattori erano in vacanza, decise di farlo a modo suo. Divenne l’ombra di Ernest Ceriani, medico di campagna per ventitré giorni, notti comprese. Entrò letteralmente nella sua vita e ciò gli permise di cogliere l’intimità dell’uomo, dei suoi pazienti e soprattutto il tipo di relazioni tra essi. “Quel reportage contribuì più di ogni altro a farla finita con l’abitudine di Life di produrre rigidi copioni per ogni storia”. Il saggio scardinò i cliché del giornalismo, scatenando nei lettori quel senso di empatia al quale Smith coscientemente mirava, utilizzando l’accurato inserimento dei fattori emotivi e soggettivi nel suo racconto fotografico.

A quel servizio ne seguirono tanti; tra i più famosi vanno ricordati Spanish Village, il racconto di un pueblo spagnolo poverissimo durante il regime franchista, in cui si dovette scontrare con la forte censura dei falangisti; Midwife Nurse, in cui racconta la vita di Maude Callen, l’eroica levatrice di colore attiva in una zona rurale del Sud Carolina; A Man of Mercy, sul Premio Nobel Albert Schwartzer e la sua opera umanitaria nell’Africa Equatoriale Francese. In quegli anni Smith perfezionò il confezionamento del saggio fotografico a tal punto che, nel 1951, quando uscì Nurse Midwife, i lettori, toccati nel profondo dal servizio, spedirono donazioni in soldi alla redazione, che contribuirono alla costruzione di una clinica per la levatrice di colore trasformata dal servizio di Smith in una vera e propria eroina.

Negli anni Cinquanta (e anche oggi) il diktat per i fotogiornalisti era chiaro: mai posare uno scatto. Per Smith non era un problema sistemare le cose per giungere al risultato, se, e solo se si trattava di drammatizzare un po’ una scena assolutamente autentica e reale. Nella foto del patriarca sul letto di morte utilizzò un lampo di schiarita, sia in Country Doctor che in Spanish Village disponeva i soggetti e li istruiva su come dovevano comportarsi. “L’onestà soggiace sempre all’abilità del fotografo di capire la situazione. Io chiedo, dispongo la scena, quando sento che ciò è legittimo. Perché dovrei seguire una regola che io non ho scritto?”

Smith sapeva benissimo due cose: che la fotografia può essere la più grande bugiarda che ci sia, complice la convinzione che essa mostri la realtà così com’è; e che i giornali lo sanno benissimo e la utilizzano per influenzare le idee e l’opinione pubblica. Per questo cercava di non farsi mai coinvolgere dalle dinamiche di redazione e pretendeva di avere il pieno controllo sui suoi lavori, per preservare la propria onestà e rispettare i soggetti degli scatti. Smith stesso si rendeva conto di essere un idealista, ma non poteva farne a meno. Era combattuto tra il ruolo di testimone e quello di artista. “Il fotogiornalista deve avere un approccio personale alla storia, non può farne a meno. Per questo è impossibile rimanere completamente oggettivi. Ci vuole onestà. Onesti, sì; oggettivi, no”.

Nel 1955 Smith lasciò la redazione di Life, dopo sette anni tormentati, a causa delle pressioni e limitazioni ai suoi lavori, ed entrò nell’agenzia Magnum. Per il suo primo lavoro andò a documentare la cittadina di Pittsburgh. Avrebbe dovuto concluderlo in tre settimane, ci rimase due anni, durante i quali scattò 11.000 immagini e fece quasi bancarotta. Vide in quel progetto la possibilità di espandere la forma del saggio fotografico. Aveva in mente qualcosa tra la scrittura, la musica e l’immagine, che rivelasse l’anima della città senza lasciare fuori nulla. Doveva essere la sua rivincita su Life, la dimostrazione che sarebbe stato in grado di gestire tutti i passaggi del progetto: giornalista, fotografo, editor, scrittore, stampatore, ricercatore. Dopo quattro anni si dichiarò sconfitto. “Se non altro, questo layout di Pittsburgh possiede la solida unità delle mie convinzioni”, dirà al termine dell’odissea. Se Smith si fosse preoccupato dei soldi non sarebbe mai diventato ciò che è stato. Egli lavorava per realizzare i propri progetti; non per i soldi, non per i riconoscimenti, non per la fama. Il lavoro non fu mai pubblicato. In quell’occasione si cimentò anche col colore, il risultato fu giudicato da lui stesso fallimentare, e prese l’esperienza come una sorta di scuola dalla quale imparare. Solo 67 foto finirono nel libro pubblicato dal committente nel 1964. Ancora una volta Smith mandò in fumo il tentativo della Magnum di recuperare l’investimento proponendo i servizi a Life e Look. I layout di pagina non soddisfarono Smith, che negò l’assenso alla pubblicazione.

Musica, teatro e letteratura hanno contribuito a dare a Smith il senso del dramma e i modi di collegare le foto in una storia, più della fotografia e della pittura. “Il dramma ha sempre molto spazio nelle mie foto, spesso è il vero protagonista. Molto di rado vedrete nei miei scatti qualcuno che sta lì a fissarmi, mi piace vedere la dinamica tra i soggetti e che sia evidente il loro rapporto con le cose”. Non solo, il fotografo doveva essere parte integrante di quella rappresentazione: “Ogni scatto, bello o buono che sia, richiede un corrispettivo in termini di dare e avere, e la moneta è costituita dalle emozioni”. In realtà il dramma era tutto dentro Smith stesso, assieme all’odio verso la brutta abitudine di molti media del tempo di colorare le notizie oltremisura. Quando aveva appena 15 anni il padre, commerciante, si sparò e morì pochi giorni dopo, nonostante le numerose trasfusioni di sangue del figlio Eugene. La notizia uscì sui giornali con dovizia di particolari, alcuni dei quali letteralmente inventati per condire meglio il racconto.

Dopo l’esperienza fallimentare di Pittsburgh e l’aggravarsi delle condizioni di salute, Smith fece un bellissimo servizio su un manicomio a Cuba che rimase inedito per lungo tempo; lavorò per un anno in Giappone al servizio della Hitachi, nel ’69 fu avvistato a Woodstock mentre fotografava e simpatizzava con i figli dei fiori.

Nel 1971 trovò una grande storia da raccontare. In Giappone, in un paesino di pescatori su una baia in cui lo stabilimento della Chisso riversava scarti di lavorazione ricchi di mercurio, stavano nascendo bambini deformi e molti tra la popolazione mostravano i segni di avvelenamento che prenderà proprio il nome di sindrome di Minamata. Nella prefazione del libro che ne derivò Smith scrisse: “Questo non è un libro oggettivo. La prima parola che eliminerei dal folklore giornalistico è ‘oggettivo’: segnerebbe un grande passo in avanti verso la verità nella stampa libera. E forse, la seconda parola eliminerei sarebbe proprio ‘libero’. Senza queste due distorsioni, il giornalista e fotografo potrebbe adempiere meglio alle sue reali responsabilità. Questo è un libro pieno di passione”. La moglie Aileen gli fece da segretaria e assistente; scattò anche un quarto delle foto pubblicate. Anche in questo caso i tre mesi che si diede per raccogliere il materiale divennero tre anni. Stavolta però il lavoro colpì nel segno. Per la sua foto simbolo, raffigurante una bambina deforme nelle braccia della madre durante il bagno, ribattezzata dai critici la Pietà di Minamata, Smith prese accordi con la famiglia e, osservando la stanza da bagno capì a che ora avrebbe avuto la luce che gli serviva. Alle tre del pomeriggio fece lo scatto. Nel ’72 Smith e la moglie furono selvaggiamente picchiati durante gli scontri tra i movimenti di protesta e gli operai della fabbrica. Doveva svolgersi un incontro tra i familiari delle vittime e alcuni dirigenti, ma al loro posto si presentarono nella stanza un centinaio di operai inferociti che si diressero subito verso Smith. Gli distrussero l’attrezzatura, lo buttarono a terra e lo colpirono ripetutamente, in ogni parte del corpo. Smith sopravvisse, ma perse buona parte della capacità visiva a un occhio.

Una vita di antidolorifici (che gli permettevano di mantenere i suoi ritmi lavorativi) e di vapori acidi della camera oscura minarono la salute di Smith e lo portarono alla morte, nel 1978, a soli cinquantanove anni. Poco prima Smith si accordò con Ansel Adams per cedere il suo intero archivio al Center for Creative Photography di Tucson. Si sarebbe dovuto trasferire anche lui e tenere una cattedra alla scuola del centro, e nel tempo libero avrebbe collaborato con lo staff per la riorganizzazione delle 22 tonnellate di materiale, contenenti tra l’altro 10.000 libri e 25.000 dischi, la sua intera vita fotografica.

“Le fotografie sono sussurri, tutt’al più parole. Ma a volte, pochissime volte, una fotografia o una sequenza possono portarci a un livello di sensibilizzazione sul tema come nient’altro. Certo molto dipende dalla capacità empatica del lettore e di fungere da catalizzatore, o portarci a nuove verità. La fotografia rimane una piccola voce, ma se è ben fatta, a volte funziona”.

©Alessandro Cani 2015

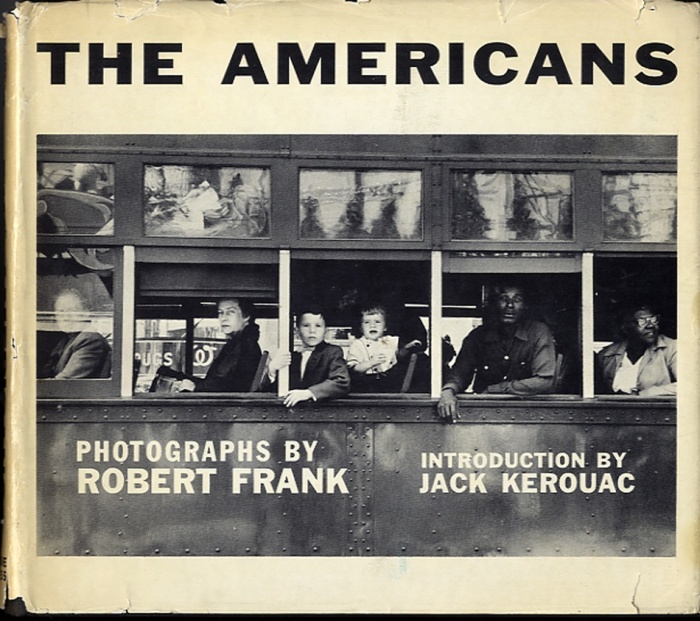

THE AMERICANS

“Fotografare in piena libertà attraverso gli Stati Uniti utilizzando unicamente una piccola fotocamera portatile. Produrre una dettagliata e completa descrizione fotografica della civiltà americana, uno studio visuale di tipo documentaristico e allo stesso tempo avente finalità artistico-espressive”. Questo fu, in sintesi, il progetto che Robert Frank presentò per concorrere all’assegnazione della borsa della Fondazione Guggenheim. Era il 1955, il progetto si sarebbe sviluppato in itinere, seguendo il proprio sguardo di “naturalizzato americano sulla civiltà che in America è nata e il cui modello culturale, economico e sociale si sta espandendo rapidamente nel mondo intero. Gli elementi che lo caratterizzano sono facili da trovare ma difficili da isolare e interpretare. Una cittadina di notte, un parcheggio, un supermarket, un’autostrada, un uomo che possiede tre auto, uno che non ne possiede alcuna, un contadino con suo figlio, le facce dei leader e le facce dei loro seguaci… Il progetto avrà valenza sociologica, storica e estetica”.

Robert Frank iniziò la sua carriera di fotografo tra Zurigo e Basilea. Imparò ben presto i fondamenti accademici: essenza, forma e atmosfera erano gli elementi necessari affinché una fotografia rappresentasse al meglio la realtà. Il fascino e l’autenticità di una scena erano legati al buon bilanciamento tra questi. Il processo fotografico così com’era inteso all’epoca risultava per il giovane Frank troppo metodico, troppo perfetto, tanto da risultare ai suoi occhi finto, costruito. Nel 1946 Frank partì con la sua motocicletta per Parigi in cerca di fortuna. Non ne ebbe, così ripiegò verso gli States, all’epoca il nuovo orizzonte culturale. Col suo portfolio di quaranta foto si procurò un incarico come fotografo di studio presso il magazine Harper’s Bazaar. Anche qui durò poco, e alla prima occasione seguì l’istinto da reportagista e partì con la sua Leica in Sud America, più alla scoperta di se stesso che del nuovo continente. Per sei mesi vagò per le Ande tra il Perù e la Bolivia, senza una meta prefissata, muovendosi con mezzi di fortuna. Sperimentò la solitudine, il silenzio, l’impalpabilità, lo sguardo vergine, istintivo, privo di preconcetti. Imparò a vedere da zero, senza dare nulla per scontato, alla ricerca dell’essenziale. Il dialogo visuale divenne una necessità, visto che non parlava la lingua del posto.

Sino a quel momento l’America moderna, considerata frutto di un grande progetto sperimentale, si era auto-ritratta attraverso i suoi scrittori, pittori e fotografi. Mark Twain, Edward Hopper, Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner, Walker Evans. Fu proprio quest’ultimo, assieme ad una decina di altri fotografi, a vedersi affidare dalla Farm Security Administration, organo dell’amministrazione Roosevelt, il compito di documentare gli effetti del New Deal nelle zone rurali del paese. In quegli anni inoltre New York strappò a Parigi il titolo di ombelico del mondo e moltissimi artisti, intellettuali e scienziati in fuga dalla minaccia nazista vi trovarono rifugio, speranze e una nuova patria. Con la diffusione, a metà degli anni Trenta, dei magazine illustrati, si pose il problema di come ridefinire e ridisegnare l’identità visuale nazionale. La fotografia era il mezzo di documentazione e allo stesso tempo di propaganda perfetto, e non è un mistero che Life Magazine, nato nel 1936, sia stato accusato di considerare popolare ciò che era in realtà populista. Evans propose alla rivista una rubrica di giornalismo sperimentale integrato da un approccio visuale che rifuggesse dalle foto troppo drammatizzanti e estetizzanti. La proposta fu rigettata. I libri, al contrario dei tabloid, rimangono, e così cambiò strategia. Evans, che aveva imparato tanto sul mettere in sequenza dai libri europei, in perfetta antitesi con le rassicuranti storie di Life Magazine, progettò un libro in due parti, usando i due principi chiave dell’editing della fotografia moderna. La prima era costituita da una sequenza di immagini associate tra loro per forma e temi; la seconda era un catalogo dell’architettura vernacolare americana. American Photographs segnò l’inizio della fotografia moderna americana.

Quando Evans pubblicò l’opera nel 1938, tra le pagine il curatore, Lincoln Kirsten, scrisse questo consiglio di lettura: “Le riproduzioni presentate in questo libro devono essere guardate secondo la sequenza proposta”. Era un nuovo modo di fruire le immagini, come corpo unico e non come singoli scatti; il lavoro era pensato sul piano narrativo visuale, il messaggio dell’opera era costituito dalle relazioni tra uno scatto e i seguenti, proprio come un racconto acquista un senso grazie alle parole e le regole di sintassi. Kirsten stesso allestì materialmente la mostra che accompagnò il lancio del libro, assieme a Evans e Thomas Mabry, direttore esecutivo del MoMA. I tre impiegarono una nottata intera tra stampe, barattoli di colla e una bottiglia di bourbon.

Anche Walker Evans era un tipo solitario di poche parole; Frank lo incontrò a New York nel 1950 e i due si riconobbero come affini nell’atteggiamento silenzioso verso la vita e nel giudicare stucchevoli e odiose le foto-storie di Life Magazine. Evans accolse sotto la sua ala protettiva il giovane fotografo svizzero e lo aiutò a ottenere il grant della Guggenheim Foundation per quel progetto fotografico così pretenzioso, almeno tanto quanto il suo: raccontare gli americani.

Col suo sguardo vergine e i soldi della Fondazione Robert Frank noleggiò una Ford e partì per un viaggio che l’avrebbe portato ad attraversare ventidue stati nell’arco di due anni. Aveva con se una breve lista di soggetti da fotografare: bandiere, cimiteri, incontri dell’alta borghesia, cowboys, juke-box, politici. Nel suo girovagare venne accolto con diffidenza, in alcuni casi allontanato da solerti sceriffi e addirittura sospettato di spionaggio (in un certo senso lo era). Successe in Arkansas, Frank era uno straniero con macchina fotografica in piena guerra fredda; quando fu fermato il suo accento non fu giudicato abbastanza sudista. Venne imprigionato e interrogato per ore; fortunatamente aveva con sé varie lettere di referenze e accreditamento da parte della Fondazione e di amici giornalisti. Durante il viaggio consumò 767 rullini, numerati cronologicamente e nominati secondo il luogo o l’evento rappresentato, per un totale di circa 27.000 foto.

Frank impiegò un anno e mezzo per editarle; sviluppò tutte le pellicole e stampò una marea di provini a contatto. Segnò 2700 frames, ne stampò un migliaio e arrivò a selezionarne ottantatré per la sequenza definitiva. Aveva imparato la disciplina dell’editing primario da un fotografo commerciale svizzero, Michael Wolgensinger, molto apprezzato dai designer modernisti. Da lui prese l’abitudine di stampare i provini a contatto e incollarli su cartoni raggruppando i frames per temi o per concetti. Dal libro di un altro fotografo svizzero, Jakob Tuggener, capì come strutturare il layout. Fabrik, A Photo Epos of Technology, era costituito da settantadue foto che mostravano la devastante potenza della tecnologia e la sua influenza sull’uomo. Ogni foto era separata da una pagina bianca che fungeva da break, per dare al lettore la possibilità di riflettere sull’immagine e su quella precedente, proprio come in American Photographs di Evans. In questo modo la significazione si ottiene dalla relazione tra una composizione e l’altra. Frank voleva che il lettore si comportasse come quando davanti a una poesia si ritorna su un verso per comprenderlo più a fondo. Lo schema risale alle teorie innovative del cinema di Sergeij Eisenstin, il quale affermava che due più due a volte fa cinque, nel senso che quando si accostano due scene diverse, la relazione tra di esse crea un nuovo concetto.

I libri di Evans e Frank, pur separati da una dozzina di anni, presentano numerose analogie, a cominciare dal formato, dalla copertina (quelle originali erano entrambe in nero), dall’impaginazione (come descritto sopra), persino il numero di foto contenute (ottantasette per American Photographs, ottantatré per Americans), passando per il tipo di scene ritratte, tutte molto ordinarie a uno sguardo superficiale di chi le ha sotto gli occhi ogni santo giorno.

Rispetto agli anni di American Photographs è cambiato il modo di percepire il mondo. La società americana è diventata un coacervo di strutture votate al conformismo, micro-mondi chiusi in se stessi come compartimenti stagni, divisi secondo il ceto, ma uniti nel rispetto dello status quo e nell’emarginare qualsiasi scheggia impazzita. Razzismo, Maccartismo, patriottismo, e pudore religioso coprono, come un velo invisibile, ogni relazione sociale. La libertà concessa dall’american way of life è una facciata dietro cui si nasconde una realtà quasi Orwelliana. I mass-media sono gli strumenti dell’estabilishment per conformare un’intera nazione; chi non si adegua è considerato anomalo, sbagliato (e quindi pericoloso) e viene emarginato o tolto letteralmente dalla circolazione. Proprio dai margini, però, alcune di queste schegge impazzite troveranno nuovi modi di esprimersi. Bande giovanili, motociclisti, musicisti, scrittori e poeti, spiriti liberi e ribelli, si raccolgono in comunità e danno origine a vere e proprie sub-culture, come la Beat Generation (termine che indica chi vive di espedienti, senzatetto, povero, vagabondo, derelitto, perdente), i cui esponenti rifiutano il conformismo, la regolarità, i ritmi ordinari e ripetitivi da catena di montaggio. In musica il jazz dei neri si evolve nel Be-Bop, dai ritmi sincopati e sfrenati, in un apparente caos dalla funzione catartica, proprio come l’Urlo di Ginsberg o il viaggio On the Road di Kerouack. Frank non ebbe contatti con questi né prima né durante il suo progetto, ma “era come se ci fossimo ascoltati l’un l’altro”, dirà in seguito. Frank aveva una marcia in più: quello sguardo immacolato, pronto a stupirsi per un’insegna, una vetrina, un juke-box, una facciata anonima, un drugstore o una stazione di servizio. Solo uno sguardo puro come il suo poteva notare la similitudine tra le catene di montaggio delle fabbriche e i lunghi banconi delle tavole calde, dove perfetti sconosciuti mangiavano gomito a gomito.

A Frank non interessava raccontare tutto, infatti chiarì subito che si trattava della sua personale visione, e che per questo molti aspetti non erano stati toccati; egli furbescamente non giudicò, semplicemente pose il lettore di fronte a una sequenza composta da singoli scatti che contenessero elementi utili a concatenare ciò che colpiva il suo istinto, il suo sguardo, in un racconto dell’invisibile sotto gli occhi di tutti. E, soprattutto, le sue non erano tanto delle affermazioni, quanto delle domande che si insinuavano nel lettore. Inoltre Frank odiava le storie compiute tanto quanto le foto troppo perfette, che hanno la presunzione di voler dire tutto: “Ebbi una grossa delusione dopo che Life Magazine rifiutò le mie foto. Questo mi aiutò a capire che dovevo seguire il mio istinto e fare a modo mio, scegliendo da me cosa concedere e cosa no. Semplicemente non volevo fare il classico servizio stile Life, con quelle dannate storie con un inizio, uno sviluppo e una fine”.

Il lavoro concluso risultò talmente rivoluzionario che Frank, non trovando nessun editore americano disposto a pubblicare il suo libro, dovette andare a Parigi, da Robert Delpire, perché la sua opera prendesse vita. L’editore francese impose una copertina grafica, disegnata da Saul Bellow, e un’antologia di testi di critica alla società americana nelle pagine bianche. Era il 1958 e solo l’anno seguente l’americana Grove Press, famosa per pubblicare delle vere e proprie scommesse, stampò il libro negli States, stavolta con una foto in copertina, nessun testo e la nota introduzione di Jack Kerouack, splendido valore aggiunto voluto dallo stesso Frank, che si presentò allo scrittore beat durante un party, dopo aver letto la recensione di On the road sul New York Times. Frank arrivò con due scatole contenenti un estratto del suo lavoro. La fidanzata di Kerouack diede uno sguardo alle foto e notò l’immagine della strada in mezzo al deserto. “È la strada di Jack!”, pensò immediatamente. Kerouack acconsentì e scrisse quell’introduzione capolavoro che ancora possiamo leggere nelle edizioni dal ’59 sino ai nostri giorni.

La reazione americana alle foto di Americans fu a dir poco scomposta. Per la prima volta gli americani si specchiavano senza il filtro del politically correct di cui erano intrise le pagine di Life Magazine e della fotografia accademica. Frank fu considerato un bugiardo in malafede che aveva volutamente scavato nel torbido producendo foto orrende per i canoni fotografici del tempo. Già, perché Frank violò tutte le regole fotografiche e si fece quasi beffa dell’istante bressoniano (nel ’52 Cartier-Bresson diede alle stampe Images a la Sauvette, dove descrisse la sua poetica fatta di geometrie, poesia e tempistica perfetta) e produsse degli scatti tecnicamente errati, ma perfettamente funzionali a trasmettere ciò che il cuore gli diceva. Non poteva essere la bellezza delle geometrie a muovere il fotografo, soprattutto nel genere del fotoreportage. Popular Photography , autorevole rivista di settore, trattò il libro come un manuale degli errori di tecnica fotografica: soggetti tristi, esposizioni errate, piatte, composizioni squilibrate, casuali, sgranate, sfocate, mosse. Nessuno scatto, preso singolarmente poteva reggersi né sotto il punto di vista formale tecnico-compositivo, né sotto quello sostanziale. Il libro vendette poco più di mille copie e uscì immediatamente fuori produzione. Nonostante ciò gli americani capirono benissimo che il lavoro di Frank altro non era che un cazzotto in pieno volto, un attacco al sistema, e questa fu la migliore riprova di con quanta precisione Frank avesse centrato il bersaglio. Solo col passare degli anni, l’acuirsi delle problematiche sociali e l’affermazione della controcultura, Americans fu riscoperto e gli fu attribuito un ruolo quasi profetico.

L’opera fu ovviamente comparata col lavoro di Evans, e mentre ad American Photographs i critici attribuivano il merito di innalzare al livello di arte l’iconografia vernacolare americana, Americans era il diavolo, il Rimbaud della situazione. Effettivamente Evans trovava la bellezza in ogni dove, ma per ottenerla poteva aspettare anche giorni per trovare la luce giusta. Doveva quindi piazzare il cavalletto, comporre lo scatto e infine doveva sviluppare la singola lastra migliorandola in camera oscura. In questo particolare tecnico e stilistico i due lavori stanno radicalmente agli opposti. Evans è per Frank il padre che vede nel figlio la sua stessa passione ma non è così stolto da tarpargli le ali poiché si rende conto che i tempi, i linguaggi e le estetiche sono cambiati.

Pochi anni più tardi Frank si allontanò dalla fotografia preferendogli il cinema. La sua latitanza contribuì a mitizzarne la figura. Per contro, tutto ciò che ha fatto dopo, per quanto meritevole e in alcuni casi straordinario, è rimasto nell’ombra di Americans. Il libro fu letteralmente riscoperto e ristampato più volte; oggi è considerato un compendio della messa in sequenza fotografica, oltre che una pietra miliare della storia della fotografia. Lo stile di Frank ha rivoluzionato il linguaggio fotografico, anticipando di almeno trent’anni i reportage introspettivi dall’estetica volutamente ermetica. Ha ispirato grandi fotografi come Friedlander, Winogrand, Davidson, Shore, Peress, Richards, Nachtwey, Goldin, solo per citarne alcuni, e tutt’ora i codici della Street Photography attingono a piene mani da queste ottantatré immagini.

Le foto di Americans costituiscono uno specchio eccezionale della società americana degli anni Cinquanta, e ancor oggi, come ogni specchio che si rispetti, ogni lettore vi trova la propria chiave di lettura ogni volta che lo apre. È un libro ancora vivo che ancor oggi continua a scuotere e interrogare lo sguardo e i pensieri di chi assiste, più o meno impotente, al disfacimento della società in cui vive. Chissà, forse il prossimo Robert Frank arriverà dall’altra sponda del Mediterraneo, per mostrare alla vecchia Europa quanto egoisti e disumani stiamo diventando noi europei.

©Alessandro Cani 2015

WAR PHOTOGRAPHERS Part I

La storia dell’uomo è un continuo susseguirsi di guerre tra popoli. Per Eraclito il conflitto era lo stato naturale del mondo stesso, e spesso la spinta verso il progresso tecnologico è arrivata dalla necessità di creare armi più potenti per accaparrarsi terre e risorse.

Il tema della guerra è stato rappresentato visualmente in ogni epoca storica, sin dai tempi delle civiltà preclassiche. Le opere erano commissionate dai vincitori, a futura memoria dell’impresa portata a termine e anche come prova tangibile, o meglio visibile della potenza del proprio apparato bellico.

Il bassorilievo della Battaglia di Qadesh, l’esercito di terracotta di Xi’an, la Colonna Traiana, l’Arazzo di Bayeux, la Battaglia di Anghiari, sono tutte rappresentazioni militaresche che hanno in comune l’esagerazione, l’eccezionalità della mimesi e il sovradimensionamento rispetto ad altri testi iconici coevi di diverso tema. Dalle sale dei palazzi del potere alle ceramiche e alle decorazioni delle architetture, in ogni dove è un tripudio di spade, scudi, armature, eserciti e macchine da guerra.

Da queste rappresentazioni bisogna partire, per capire quale iconografia e quali elementi linguistici avessero a disposizione i primi fotografi di guerra. Se proprio la pittura accademica di genere storico è in un certo qual modo sopravvissuta all’avvento della pittura d’avanguardia ottocentesca, lo si deve al fatto che i suoi elementi sono stati ripresi dal mezzo fotografico e conservati tali e quali sino ai giorni nostri. I modelli visivi sono gli stessi del genere pittorico storico. In entrambi i casi, l’osservatore dell’opera diviene il testimone oculare degli eventi così come sono stati pensati dall’autore e dai suoi committenti.

Le scene di guerra erano così popolari che lo stesso Eugene Delacroix, agli inizi della sua carriera, per attirare l’attenzione dei committenti, dipinse Scene dei massacri di Scio. L’episodio, tratto dalla guerra tra greci e turchi, conteneva in sé elementi tuttora molto attuali, come lo scontro tra oriente e occidente, cristiani e musulmani, civiltà contro barbarie. Il dipinto raggiunse l’obiettivo, anche in forza della fascinazione prodotta dalla crudeltà rappresentata.

Nei primi anni dell’Ottocento Francisco Goya rappresentò alcuni episodi della resistenza spagnola all’esercito invasore napoleonico. Per la prima volta Goya abbandona la verosimiglianza per un nuovo tipo di pennellata, istintiva, violenta, piena di energia. Si tratta della prima rappresentazione moderna di un evento bellico, o meglio siamo di fronte al primo artista della pittura moderna.

Ciò dimostra come molti espedienti narrativi, come la gestualità e l’espressività delle figure ritratte, avessero la duplice funzione di documentare e celebrare le battaglie, con una potenza simbolica tale da trasformare fatti circostanziati in sentimenti universali, sia positivi che negativi. Eventi storici ben precisi entreranno a far parte della memoria collettiva proprio attraverso tali opere, sebbene frutto di messe in scena e drammatizzazioni studiate all’uopo. Gli stessi espedienti furono ripresi dai fotografi sino ai giorni nostri, e le parole di Don McCullin, famoso fotografo di guerra, lo confermano: “Sentivo di avere un intuito particolare che puntava alla sostanza di un avvenimento e la selezionava, per cogliere poi quella sostanza in termini di luminosità, gradazioni di toni e dettagli. Sentivo di avere una penetrante capacità comunicativa. Speravo di aver catturato nelle mie fotografie un’immagine duratura che si sarebbe impressa nella memoria collettiva. Cercavo un simbolo che potesse rappresentare l’intera vicenda e avesse la forza d’impatto dei riti e delle icone religiose”.

Per assurdo, oggigiorno, una fotografia simbolo di un evento storico troppo nitida e ben composta risulta artificiosa, quindi meno credibile di una più sporca e con errori di composizione e tecnica derivanti dalla concitazione del momento. Foto e filmati non solo documentano gli eventi ma si prestano, come nessun altro mezzo, ad esorcizzare o criminalizzare. In questo sta la potenza e la pericolosità della fotografia, nella sua capacità di farci sentire testimoni oculari.

GLI ESORDI: ROGER FENTON E FELICE BEATO

Le prime immagini a noi pervenute di una guerra sono alcuni dagherrotipi scattati da un anonimo durante l’assedio di Saltillo nella la Guerra Messico-Americana, anno 1847. Nello stesso anno operò sul campo il primo fotografo di guerra conosciuto: John McCosh, chirurgo anglo-bengalese impegnato durante la Seconda guerra Sikh.

La guerra di Crimea fu il primo conflitto ad essere documentato da una delle fazioni in campo. Roger Fenton partì al seguito dell’esercito britannico, nel 1853. Fu una vera e propria operazione di contro-propaganda attuata dal governo per placare il malcontento dell’opinione pubblica inglese, fomentato dagli articoli firmati dal corrispondente per il London Times William Howard Russel. Le foto di Fenton mostravano ufficiali e soldati in pose eroiche o in momenti di relax negli accampamenti puliti e ordinati. Anche i feriti erano rappresentati mentre venivano accuditi amorevolmente dalle crocerossine. Molte di queste immagini furono convertite in litografie e pubblicate su Illustrated London News. Nel 1855 undici scatti di Fenton furono esposti a Londra. Tra essi c’era il famoso The Valley of the Shadow of Death, la veduta statica di un terreno solcato da una cunetta e punteggiato da centinaia di palle di cannone, indice dell’asprezza degli scontri. Molte di quelle palle furono riposizionate da Fenton prima dello scatto. A causa dei limiti del mezzo fotografico Fenton dovette rinunciare a documentare scene in movimento e si concentrò così su una composizione che descrivesse i fatti a posteriori, utilizzando i segni lasciati sul campo dalla battaglia.

James Robertson e Felice Beato, successori di Roger Fenton, furono spediti a documentare la rivolta indiana nel 1858. Le ossa dei ribelli inquadrate di fronte agli edifici semidistrutti furono dissotterrate per aumentare l’impatto delle immagini; esse furono fatte circolare tra la popolazione come monito per futuri tentativi di sollevazione. Nel 1860 Beato fotografò la seconda guerra dell’Oppio. La presa di Fort Taku fu raccontata mettendo in sequenza gli scatti rappresentanti le fasi dell’azione, mostrando dapprima l’avvicinamento al forte, i danni dei bombardamenti all’esterno e infine all’interno, compresi i cadaveri dei soldati cinesi.

LA GUERRA CIVILE AMERICANA

Durante le Guerre di Secessione più di tremila fotografi operarono durante il conflitto. Anche in questo caso molti di essi ovviarono all’impossibilità di fissare scene in movimento inscenando gli scatti con ciò che si trovava alla fine degli scontri, drammatizzandone fortemente la composizione. Alexander Gardner e Mathew Brady riposizionarono i cadaveri dei soldati per raccontare meglio le atrocità della battaglia È famoso lo scatto di Brady, Soldiers on the Battlefield, del 1862, dove il cadavere di un soldato fu posato al centro di un campo pietroso e desolato. Questa e altre immagini di Gardner (Home of a Rebel Snapshooter, 1863, mostra il cadavere di un cecchino addossato a un muretto a secco, in maniera molto cruda e realistica) raccontarono, per la prima volta la morte di un compatriota, l’atrocità della guerra, e non solo il suo aspetto eroico. Entrambe le foto portano idealmente lo spettatore dentro la scena. Anche stavolta lo spettatore è nelle mani di chi gestisce la diffusione delle immagini. In entrambi i casi la composizione è costruita, e gli spettatori sembrano esserne pienamente coscienti. In seguito alla visione della mostra The dead of Antietam, organizzata da Brady nel 1862, a guerra ancora in corso, alcuni commentatori dichiararono che era come se quei cadaveri fossero stati posizionati davanti alle loro case.

Nel mentre, in Europa, Napoleone III istituiva delle ronde sul campo di battaglia di San Martino e Solferino, in cui morirono trentamila soldati nell’arco di dodici ore, per tenere lontani predatori di cadaveri e fotografi. Nessun uomo sano di mente avrebbe indossato una divisa dopo aver visto le immagini di quella carneficina. È forse un caso che dalla fine delle Guerre di Secessione, raccontate senza filtri alcuni, gli americani abbiano evitato accuratamente una guerra in casa propria?

Sul finire del secolo i progressi tecnologici permisero la pubblicazione delle foto sui quotidiani, con l’avvento della stampa a mezzitoni e le presse ad alta velocità. La prima foto del genere fu pubblicata nel 1895 sul Daily Graphic. Nel campo fotografico le pellicole di cellulosa sostituirono le lastre in vetro e uscirono sul mercato ottiche più veloci, favorendo la produzione di fotocamere di dimensioni sempre più piccole, più facilmente trasportabili e utilizzabili a mano libera, un po’ come i colori a olio in tubetto permisero ai primi pittori impressionisti la pittura en plein air. La pratica fotografica si diffuse tra il grande pubblico soprattutto grazie al lancio sul mercato della Kodak Brownie, che esonerava l’utilizzatore dal processo chimico di sviluppo e stampa (you press the button, we do the rest era il motto della campagna pubblicitaria). In questo modo chiunque poteva costruirsi una propria memoria personale visuale degli eventi. Ben presto qualche soldato cominciò a portarsi dietro la fotocamera nei campi di battaglia.

LA GRANDE GUERRA

Nel 1914 scoppiò la Grande Guerra e stavolta i governi coinvolti fecero largamente uso della censura perché consideravano le foto della stampa libera un rischio per la sicurezza dei propri eserciti. I giornalisti furono tenuti lontani dal Fronte Occidentale. Il governo inglese accreditò solo due fotografi tra il 1916 e il 1918: Ernest Brooks e John Warwick Brooke. Nonostante ciò molte testate in Europa e America pubblicarono, più o meno in contemporanea agli eventi, foto di armamenti, panoramiche dei campi di battaglia, rovine e edifici danneggiati, truppe in formazione, ufficiali e soldati semplici in posa o durante attività ordinarie e attività negli ospedali da campo. Nessuna immagine degli orrori della guerra fu pubblicata: interi plotoni di soldati mandati al macello contro le raffiche delle armi automatiche, l’uso intensivo del gas nervino, le epidemie di colera, tifo e dissenteria, nonché lo stato di stress fisico e soprattutto psicologico di tutti gli uomini in prima linea. Brooks fotografò l’allestimento delle trincee durante la battaglia della Somme e i movimenti della prima ondata di truppe. Nessuna di quelle foto descriveva ciò che fu, alla resa dei conti, un’immane carneficina: 60 mila morti nel primo giorno, 30 mila dei quali solo nella prima mezz’ora di scontri. La battaglia durò dal primo luglio all’ottobre del 1916. Perirono un milione e trecentomila uomini. Al termine della Grande Guerra si contarono trentasette milioni di morti, tra civili e forze in campo.

La fotografia aerea ebbe un ruolo di primo piano nella pianificazione delle operazioni e nel controllo del territorio, grazie ai progressi compiuti dall’aviazione. Nelle foto aeree del Capitano Natale Palli, una volta incorniciate da un tenue bordo azzurrino e raccolte in un album, sembrano convivere funzione pratica e cura dell’estetica, in un periodo in cui ancora la guerra era (o meglio doveva essere) fascino, eroismo e bellezza.

Esistono delle immagini sfuggite alla censura, perlopiù istantanee di soldati anonimi fatte con le loro fotocamere personali. Un ufficiale australiano documentò la battaglia di Gallipoli nel 1915. Famose sono le immagini della Christmas Truce, tregua di Natale del 1914, episodio che vide i soldati di entrambi gli schieramenti fraternizzare nella No Man’s Land. Sono soprattutto queste immagini rappresentanti le memorie dei soldati l’eredità visuale più onesta della Grande Guerra, nonostante anch’esse saranno utilizzate a fini propagandistici.

Nel 1924 Ernst Friedrich pubblicò circa 200 foto estratte dagli archivi tedeschi, molte di esse passate sotto censura, raffiguranti devastazione e rovine, culminanti in una serie di terrificanti primi piani di cadaveri, feriti e reduci orrendamente sfigurati.

TRA LE DUE GUERRE

Nel lasso di tempo tra le due guerre mondiali l’evento bellico della Guerra Civile Spagnola (1936-39) permise ai fotoreporter dei Picture Magazines (Vu, Regards, Paris-soir, Picture post, Match, Life, Look, Illustrierte Zeitung) nati sul finire degli anni Venti di far pratica con le nuove esigenze di pubblicazione e, soprattutto, con il nuovo modo di combattere degli eserciti, non più asserragliati in trincea, ma in continuo movimento. Ormai alla fotografia è riconosciuto un proprio linguaggio autonomo e significante nelle riviste illustrate, attraverso il quale spesso si cerca di formare e orientare il pensiero collettivo.

Sino a questo momento le immagini di guerra furono quasi sempre posate, o comunque rappresentarono scene abbastanza statiche. Fu l’avvento delle fotocamere come la Leica a cambiare l’estetica e gli stessi fotografi di guerra. Nessuno sino ad allora si era scandalizzato per le composizioni interamente costruite o ricostruite. Ora l’istantaneità è affermata come valore in sé, come sinonimo di testimonianza, e la foto di guerra assume il ruolo di occhio della verità assoluta, nonostante i maestri riconosciuti dell’epoca ne avessero comunque denunciato la relatività.

Robert Capa seguì le truppe repubblicane e ne supportò la causa, combattendo fianco a fianco con i repubblicani con la sua Leica al posto del moschetto. Vu pubblicò il famoso servizio con la foto del Miliziano morente, icona suprema che ancora fa discutere sulla sua veridicità o meno. Il soldato è ritratto nell’atto di cadere dopo esser stato colpito da una pallottola. Per la prima volta il grande pubblico vede l’istante in cui un uomo muore. Capa è il capostipite di un nuovo genere di fotografo, nuovo eroe romantico che sfida gli orrori della guerra. Gerda Taro, sua compagna e collega, autrice dell’altra icona del conflitto, la Soldatessa Repubblicana, morì tragicamente durante il conflitto. David Chim Seymour documentò il conflitto assieme alla coppia. Molti scatti dei tre furono ritrovati, in seguito, all’interno della famosa valigia messicana. Purtroppo nessuno dei negativi ritrovati chiuderà il discorso sul mistero del Miliziano.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il ruolo della fotografia accrebbe notevolmente durante la Seconda Guerra Mondiale. “L’opinione pubblica vince le guerre” dichiarò il Generale Eisenhower. I Magazine illustrati svilupparono qualità di stampa e impaginazione, introducendo layout dinamici e perfette combinazioni tra testo e immagini. Naturalmente il tenore del racconto poteva oscillare tra la fredda cronaca e la pura propaganda. In tal senso le foto erano comunque il più potente media dell’epoca. Ad esempio tutti gli articoli pubblicati su Life dal 1941, anno dell’entrata in guerra degli USA, furono filtrati e approvati dalla censura governativa. Il magazine poteva contare su un formato extralarge, immagini a profusione integrate da notizie, editoriali e il servizio di punta, un vero e proprio saggio fotografico. Il tono era volutamente empatico, lo stesso sperimentato durante la documentazione fatta dalla Farm Security Administration degli interventi dell’amministrazione Roosevelt durante il New Deal. Erano comunque fotografie fuorvianti, fatte per tranquillizzare le famiglie dei ragazzi americani che andavano a combattere in Europa o nel Pacifico. Sul versante opposto la propaganda tedesca sul Tabloid di regime Signal adottava lo stesso identico stile. Il tipico servizio di guerra su Life Magazine prevedeva pochissime immagini di combattimento a terra, solitamente riprese da media distanza, assieme a fotografie non posate di soldati e ufficiali, qualche civile e tante immagini aeree, vedute dei campi di battaglia, mappe, a volte disegni e foto di diorami. Il vero compito di questi servizi era “normalizzare” la guerra nella vita degli americani, non certo di raccontarla giornalisticamente.

L’operazione di editing prodotta al termine del conflitto dai vincitori per raccontare la guerra ai posteri nei libri di storia fu condotta riorganizzando molte di quelle foto politicamente corrette, che rappresentarono lo stato dell’arte della fotografia di guerra per i successivi decenni. Il lettore, distante fisicamente e ora temporalmente dal conflitto, veniva introdotto negli scenari di guerra facendogli provare eccitazione ma non paura, in nome della giusta causa. Le immagini di propaganda degli alleati sono ora l’unica memoria storica del conflitto.

Sfuggirono, stavolta, ai media del tempo, gli scatti fatti dai soldati, o comunque non ebbero praticamente spazio, anche a causa della censura sistematica operata dai servizi postali militari. Robert Capa acquistò per pochi centesimi alcune pellicole scattate da un partigiano, Sandro Aurisicchio. Furono pubblicate su Life, ma questa fu un’eccezione.

I servizi sui magazine contribuirono a mitizzare ulteriormente la figura del fotografo di guerra. I modelli sono due: quello affascinante, temerario e romantico alla Robert Capa e quello severo, tormentato e moraleggiante alla William Eugene Smith. Capa raccontò con dovizia di particolari le sue guerre nella biografia “Slightly out of focus”. Il titolo si riferisce al giudizio del foto-editor di Life che si trovò davanti per la prima volta i tredici fotogrammi superstiti dei rullini dello sbarco in Normandia durante il D-Day. La fama di Capa crebbe notevolmente durante il conflitto spagnolo perché riuscì a trasmettere nei suoi reportage la passione per la sua totale adesione alla causa antifranchista. L’opera di Capa (che morì sul campo, in Corea, nel 1954) vista a prescindere dal vituperato miliziano rivela un fotografo generoso, intenso e profondo. Egli si sentì sempre in dovere di superare quel fardello, e per farlo trovò il modo di raccontare la guerra nella sua più profonda realtà emozionale, portando il lettore nel retroscena della battaglia, in quella terra di nessuno tra i civili e i soldati, resistendo alla forza distruttiva degli eventi.

Smith alternava pose muscolari e scene brutali a momenti di infinita tenerezza, rendendo il senso tragico dello scontro attraverso una sinfonia di volti, espressioni e figure spaventose ed eleganti allo stesso tempo. Attraverso le sue foto, prodotte attraverso un’attenta e disciplinata osservazione dei fatti, formulò un vero e proprio atto d’accusa contro la guerra.

Mancano all’appello le foto dei fotografi russi. I loro lavori, mai pubblicati, furono scoperti solo dopo la fine della guerra fredda. L’unico nome conosciuto è quello di Yevgeny Khaldei, che fotografò il posizionamento della bandiera sovietica sul Reichstag, posando lo scatto come nel caso di Joe Rosenthal in occasione dell’alzabandiera di Iwo Jima, e ritoccandolo pesantemente in camera oscura. Per Khaldei tutto ciò era normale e rispondeva all’evoluzione della storia del mezzo in Russia sin dalla Rivoluzione d’Ottobre. Khaldei fu considerato, a posteriori, uno dei primi artisti di guerra, un fotografo che sfrutta il soggetto guerra ma le cui immagini soffrono di “surplus estetico”.

Due eventi chiudono le vicende del secondo conflitto scrivendo il giudizio definitivo su di esso come il più atroce della storia dell’uomo: l’esplosione della bomba atomica sul suolo giapponese e le immagini dei campi di sterminio. Il fungo atomico di Hiroshima, presentato come un trionfo della scienza bellica, è il prologo delle immagini scattate da Toshio Fukada appena venti minuti dopo l’avvenuta esplosione. A Nagasaki fu Yosuke Yamahata a documentare gli effetti della bomba, il giorno dopo. Le foto del fungo atomico fatte da Margareth Bourke White, pubblicate su Life, furono immediatamente bloccate dalla censura del Generale McArthur, sino al 1952. Le foto dei giorni seguenti le esplosioni, fatte dalla U.S. Air Force descrivono il totale annientamento della vita. Vita che a Tokyo riprenderà sotto il controllo americano, e che Tadahiko Hayashi documenterà, raccontando come fumo, alcol e prostituzione accompagneranno la smobilitazione dell’esercito sconfitto e si scontreranno con le millenarie tradizioni giapponesi, dando vita a un tableaux vivant contradditorio e straniante.

Abbiamo diverse fonti fotografiche sulle persecuzioni ai danni degli ebrei. In primis la propaganda tedesca di Goebbels mostrò il ghetto come un posto indecoroso in cui vivere a causa degli stessi ebrei che lo abitavano, ritratti come subumani. Alcuni decenni dopo sono venute alla luce foto del ghetto fatte da singoli soldati tedeschi: Heinrich Jost, Willy Georg e altri anonimi. L’artista ebreo polacco Mendel Grossman documentò il campo di prigionia di Lodz da recluso, tra il 1940 e il ’44, fotografando clandestinamente le sevizie e le esecuzioni sommarie perpetrate dai tedeschi. Il materiale fu nascosto da Grossman dentro un muro del suo appartamento. Fu trasportato in Palestina e andò distrutto durante la guerra d’indipendenza israeliana del 1948. Le uniche foto dei campi di concentramento in attività sono nella raccolta chiamata Auschwitz Album, prodotto da un ufficiale tedesco mai identificato. Altre foto delle esecuzioni da parte dei soldati nazisti in Russia dimostrarono come nonostante i divieti alcuni di loro amassero immortalare le esecuzioni dei prigionieri e addirittura usare quelle foto per umiliarli e torturarli anche psicologicamente. Ne più ne meno ciò che avverrà sessant’anni dopo nella prigione di Abu Ghraib. Le foto dei fotografi americani al seguito delle truppe alleate che liberarono i prigionieri dei lager nazisti sono altrettanto sconvolgenti. Uomini cadaveri, cadaveri scheletri, e i civili tedeschi delle vicine cittadine costretti a guardare e dare sepoltura alle vittime. Il tutto sotto l’occhio di Margareth Bourke White.

Il celeberrimo Ansel Adams documentò il campo di concentramento californiano istituito a scopo cautelativo per i giapponesi naturalizzati americani. L’operazione era pura propaganda, poiché si voleva mostrare al mondo quanto fosse normale la vita di questa comunità forzata. L’effetto delle foto ebbe il risultato opposto di mostrare l’enorme orgoglio e la profonda nobiltà d’animo di questi americani internati per il ‘reato di etnia’. Il servizio fu immediatamente bloccato.

Durante la seconda guerra mondiale si è avuta la chiara impressione che avrebbe vinto chi fosse riuscito a infliggere più danni alle città e alle popolazioni. Molti progetti fotografici si focalizzarono sui devastanti effetti del conflitto sulle popolazioni. Nel 1944 Life pubblicò le immagini di Alfred Eisenstaedt sulle condizioni dei rifugiati ebrei; nel 1945 fu la volta degli sfollati tedeschi fotografati da Leonard McComb. Il fotografo svizzero Werner Bischof battè la Germania in lungo e in largo nel dopoguerra, così come John Vachon in Polonia su incarico dell’ONU. Il lavoro di Therese Bonney del 1943 sugli orfani e i bambini rifugiati anticipò quello più famoso sullo stesso tema di Seymour, del 1949, Children of Europe. Nel 1947 Seymour, Rodger, Capa e Henri Cartier-Bresson fondarono la Magnum Agency. La caratteristica dei reportage prodotti dalla famosa agenzia era il trattare guerra e pace come le due facce della stessa medaglia.

Fine prima parte

©alecani 2015

A… come Alternos

Ci sono momenti che un fotografo aspetta da una vita, traguardi importanti per i quali si lavora sodo e si cerca di migliorare costantemente. All’inizio si tratta solo di sogni, e nei sogni tutto è lecito: dalla prima foto pubblicata nel quotidiano locale ai grandi riconoscimenti internazionali. Spesso ci si accontenta di poco, trovando infine la propria dimensione, sia professionale che amatoriale. A volte i piccoli traguardi fanno venir fame e si comincia a sognare in grande. Quando poi il traguardo in questione riguarda un progetto a lungo termine, per il quale si spendono energie e risorse, la soddisfazione è particolare.

Lo scorso ottobre ricevetti una chiamata da Paolo Matta, giornalista di Videolina, per un progetto editoriale sul culto efisiano. Gli capitò di vedere alcune mie foto su Sant’Efisio e le trovò particolarmente interessanti. Paolo mi raccontò la sua idea: un libro che raccontasse il culto del Santo utilizzando, in ordine alfabetico, una serie di parole chiave, a cominciare appunto da Alternos. Il progetto voleva essere una sorta di vademecum, per adulti ma anche per ragazzi in età scolare. Proprio per la sua funzione divulgativa accettai immediatamente, nonostante avessi già una mia idea di pubblicazione. E poi, come mi disse Salvatore Ligios qualche tempo fa, i progetti vanno chiusi. Quale occasione migliore quindi? Ovviamente il progetto continua, tant’è vero che anche quest’anno ho seguito il Santo durante il suo viaggio a Nora e ritorno.

Credo sia opportuno, a questo punto, fare una premessa che spieghi nel dettaglio come ho affrontato, sino a questo punto, il progetto Sant’Efisio. Avendo scelto la mia città come luogo deputato per la mia caccia fotografica, e essendomi trasformato in un documentatore compulsivo sin dai primi scatti, non potevo esimermi dal documentare il principale evento cagliaritano e sardo. Le prime volte fotografai l’evento da semplice spettatore, in maniera molto superficiale, scimmiottando gli altri fotografi. Ero attirato dai colori, dalla ricchezza degli abiti tradizionali, dalla maestosità della processione. Avevo uno sguardo da turista per caso, da cacciatore di cartoline.

Col tempo cercai di approfondire il tema, compiendo una ricerca iconografica sulle pubblicazioni dei fotografi che già avevano prodotto lavori simili (Giancarlo Deidda, Attilio Della Maria, Mario Lastretti, Mario Rosas), e documentandomi sulle opere delle grandi firme storiche della città: Francesco Alziator, Antonio Romagnino, Nicola Valle e tanti altri. Prezioso fu anche il lavoro di ricerca degli articoli sul Santo nell’archivio digitale de L’Unione Sarda, sino a qualche anno fa disponibile gratuitamente online. In questo modo il mio sguardo oltrepassò ben presto l’aspetto esteriore e si allargò agli altri momenti altrettanto fondanti del culto efisiano.

Dal punto di vista fotografico il rischio di incorrere nel “già visto” è alto. Un altro rischio è il pretendere di voler raccontare tutto attraverso le immagini, cosa praticamente impossibile per un tema così vasto. Col tempo ho capito che taglio avrei dovuto dare al progetto. Decisi infatti di voler raccontare il mio punto di vista entrando letteralmente dentro l’azione, avvicinandomi ai protagonisti sino a quasi farmi travolgere, un po’ alla Robert Capa, sicuramente affrontando i momenti clou come un fotografo di guerra “embedded”, alternando scatti di grande impatto estetico a immagini più di pancia, dove la composizione poco ortodossa e l’errore tecnico sono funzionali a descrivere il phatos di particolari momenti della vita del popolo efisiano.

Per entrare così dentro la storia dovevo necessariamente stare a stretto contatto con le persone grazie alle quali il culto del Santo è arrivato intatto sino ai giorni nostri, e senza le quali Sant’Efisio sarebbe solo un nome oscuro e strampalato nel calendario, ovvero l’Arciconfraternita, dal Primo Guardiano all’ultimo dei novizi, e i fedeli che lo pregano e lo seguono affidandosi a Lui.

Tre anni fa sono riuscito ad aprire un contatto con alcuni confratelli con i quali avevo delle conoscenze comuni. Questo rapporto col tempo è diventato sempre più privilegiato, poiché basato sul reciproco rispetto dei ruoli e soprattutto sull’importanza attribuita alla documentazione e divulgazione degli aspetti meno noti ma altrettanto affascinanti, sicuramente più umani e, per questo, più universali dell’aspetto festaiolo e degli elementi folckoristici (folklore da intendersi nella sua accezione originaria, positiva, di corpus immateriale di tradizioni, usi e costumi di un popolo e delle sue manifestazioni).

Paolo mi mandò la lista delle parole chiave e alcune bozze di impaginazione. Io mi rimboccai le maniche e ripresi l’archivio fotografico di sei, sette anni di feste di Sant’Efisio per una prima larga selezione di immagini. Mi mise poi in contatto con il grafico impaginatore, Daniele Pani. A lui proposi inizialmente circa trecento foto, semplici da leggere ma comunque potenti, dove gli aspetti antropologici e sociologici tipici della fotografia documentaristica si integrano perfettamente con un’estetica di forte impatto, quasi epica, confidando sul fatto che comunque i testi di Paolo avrebbero conferito al risultato finale la giusta autorevolezza senza scadere nella retorica.

Agli inizi di marzo mi arrivarono le bozze di alcune pagine. A quel punto preparai le alte risoluzioni per il layout finale. Nelle settimane seguenti Daniele mi chiese un’ulteriore selezione di immagini per la copertina che dovesse essere rappresentativa dello spirito dell’opera. Fu scelta un’immagine del simulacro ripresa di tre quarti, scattata in condizioni di luce quasi caravaggesca, giusto per non risultare troppo didascalica.

Ricevetti il PDF della bozza definitiva il 13 aprile, sul filo del rasoio per i tempi di stampa, il libro infatti doveva uscire assolutamente prima del Calendimaggio. L’opera che parla tanto di Stampace è anch’essa stampacina, o meglio lo sono la casa editrice e la tipografia, il Centro Studi Stampace “Andrea Devoto” dei fratelli Andrea e Carlo Loddo, con sede in Via Sant’Efisio, nel palazzo di fianco all’ingresso delle catacombe di Santa Restituta. Proprio dove uno spezzonamento, nel febbraio del ’43, colpì la folla che cercava di entrare nel rifugio, compiendo una vera e propria strage. Ora in quello spazio, la mattina del Primo maggio, il giogo dei buoi viene addobbato a festa.

La prima tiratura è uscita giusto in tempo per la presentazione del libro, svoltasi la sera del 29 aprile, nella scenografia perfetta della Piazzetta Sant’Efisio. Per l’occasione l’autore ha convocato un presentatore d’eccezione, Ottavio Nieddu, direttore artistico delle tappe cagliaritane della festa, Antonio Salis, confratello onorario, studioso, storico dell’Arciconfraternita e Francesco Abate, giornalista scrittore devoto al Santo. Tra il pubblico tanti confratelli e stampacini doc.

A… come Alternos fotografa diligentemente l’estetica del culto efisiano dei nostri giorni. Rimarrà un documento prezioso per le generazioni future, così come lo sono diventati i precedenti lavori. Il libro è veramente esaustivo, vengono descritti con dovizia di particolari tutti i momenti, i protagonisti e i luoghi del culto. Testo, immagini e elementi grafici s’integrano alla perfezione, con una composizione moderna e dinamica. Grande importanza è data all’aspetto umano e religioso: i voti fatti da singole persone e intere comunità, i preparativi che queste attuano ogni anno per quella che è la manifestazione religiosa più importante della Sardegna, senza eguali in Europa, tanto da essere candidata ad entrare a far parte della lista del patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Per quanto mi riguarda, continuerò a ricercare le immagini giuste per raccontare il mio personale Sant’Efisio attraverso le storie di chi lo rende vivo, oggi più che mai. Questi ultimi due anni ho seguito il cocchio come un devoto, condividendo momenti di gioia, fatica e scazzo con chi si sacrifica perché tutto ciò possa realizzarsi. Ho cercato quelle sensazioni nei volti, nei gesti, nei momenti più intimi. “Si entra in Arciconfraternita per una grande gioia o per un grande dolore”, mi ha confidato uno dei confratelli. Di sicuro chi si affida a Efisio non è mai solo, e non parlo unicamente dei quattro giorni di pellegrinaggio in cui si cammina, si scherza, si prega, si canta, si suda, si sta in silenzio. Efisio, Fisio, Efis, Fisieddu, Fisinu, è uno di famiglia. È il figlio mai nato o premorto al genitore, è il fratello maggiore cui chiedere protezione o il fratello minore da coccolare, è l’amico intimo cui rivelare i segreti più nascosti, è il portatore della croce cui affidare i pesi più gravosi e, perché no, da insultare quando non ci sono altri capri espiatori.

Questa sarà la chiave per il libro che ho in mente. Mi manca poco, lo sento. E glielo devo. A Sant’Efis Martiri Gloriosu, a tutti i confratelli, alla mia città. Attrus annus.

©Alessandro Cani 2015

STORIA DELLA STREET PHOTOGRAPHY DAI PRIMORDI A OGGI

La Street Photography è un genere fotografico che ha per soggetto le relazioni sociali (o le tracce di queste) nelle strade, nei luoghi pubblici adiacenti a queste (uffici, attività commerciali) e sui mezzi di trasporto. I canoni del genere sono ampiamente codificati nella storia della Fotografia e molti grandi fotografi ne hanno fatto la loro specialità. La categorizzazione riguarda unicamente la rappresentazione del tipo di ambiente, gli oggetti e i soggetti che lo popolano, non le finalità o particolari tecniche di scatto né tantomeno particolari estetiche, sebbene in determinati periodi ci siano stati elementi predominanti in tal senso.

Nei primi anni del Novecento il fotografo di strada era l’ambulante che si piazzava in Times Square o Piccadilly Cyrcus e scattava foto ai passanti dietro compenso (una sorta di cabina per fototessere ante litteram). La definizione di Street Photography è cambiata più volte nel corso della storia della Fotografia. Nasce infatti come sottogenere della Fotografia Documentaria, al pari del Fotogiornalismo e del Reportage, (e spesso vi confluisce) ma a differenza di questi non necessariamente i singoli scatti devono contenere un fatto di cronaca o una disamina di tipo sociale, potendo poggiarsi in parte o unicamente sull’espressione artistica o sull’emotività dei contenuti, pur mantenendo comunque un grado di figuratività molto alto.

La strada diventa tòpos fotografico sin dagli esordi della storia del mezzo. Una delle vedute di strada più famose, Boulevard du Temple, scattata da Jacques Daguerre nel 1838, mostra la prima rappresentazione di figura umana. La lentezza dei primi supporti impressionabili e delle prime ottiche non permetteva di registrare soggetti in movimento; in quel caso il dagherrotipo di Daguerre registrò un uomo fermo davanti al banchetto di un lustrascarpe. Pochi anni dopo, sempre a Parigi, Charles Nègre, pittore fotografo, produsse scatti che ancora oggi appaiono schietti e spontanei, nonostante i suoi soggetti fossero posati ad arte per simulare l’istantanea che ancora la tecnologia del tempo non poteva permettere.

Nella seconda metà dell’Ottocento la strada divenne soggetto delle opere degli impressionisti, che introdussero nelle loro composizioni i nuovi elementi della modernità caratterizzanti il paesaggio urbano. Già la pittura romantica aveva sdoganato la rappresentazione di scene di vita ordinaria, come il lavoro nei campi. Pittori come Manet e Caillebotte dipinsero ‘en plein air’ scene di strada molto simili a degli snapshot. L’immediatezza del mezzo fotografico costringeva a un’impostazione meno progettuale e spesso le composizioni urbane più riuscite contenevano elementi fuori dall’ordinario: espressioni particolarmente intense, soggetti molto (o per nulla) fotogenici, situazioni connotate da una forte carica emotiva, sia drammatiche che comiche, o anche forti contrasti tra due o più di questi elementi.

Con i progressi tecnologici i tempi di scatto diminuirono notevolmente. Negli anni Settanta dell’Ottocento si sviluppò la cosiddetta Concerned Photography, fotografia impegnata nel sociale, a servizio delle amministrazioni pubbliche (per documentare gli interventi in questo campo) o della stampa privata, per denunciare situazioni problematiche. Nel primo caso Thomas Annan fotografò, nel 1868, i vicoli di Glasgow in vista della demolizione delle strutture fatiscenti in cui la classe operaia viveva, per conto della società che doveva assicurare i lavori. Nel secondo caso, nel 1877, John Thomson raccontò la vita nelle strade di Londra raccogliendo in un libro gli scatti raffiguranti lavoratori, passanti e mendicanti. Anche in questo caso si trattò di foto posate. Già nel 1887 Jakob Riis fotografò le strade e i sottani di New York con l’ausilio del flash al magnesio.

Negli anni Ottanta dell’Ottocento uscirono sul mercato le prime fotocamere portatili. La Anschutz, prima fotocamera a vocazione reportagistica, permetteva, grazie al nuovo otturatore a tendina e in condizioni di luce ideali, tempi di scatto intorno al millesimo di secondo. L’inglese Paul Martin fu il primo a scattare gli snapshot (istantanee), scatti presi al volo per documentare l’azione senza mettere in posa i soggetti. Nacque così anche il genere della Candid Photography, in cui si producevano istantanee aventi per soggetto persone ignare di essere riprese.

Il Fotogiornalismo moderno nacque con la Graflex camera. Lewis Hine, un altro reporter socialmente impegnato nella New York dei primi del Novecento, la utilizzò per ritrarre i lavoratori e gli immigrati. Dotata di un sistema di mirino a pozzetto (precursore delle successive Rolleiflex e Hasselblad), conferiva ai soggetti ravvicinati che venivano inquadrati dal basso verso l’alto un aspetto quasi eroico. I ritratti di strada di Hine erano contestualizzati: c’era sempre un rapporto evidente e significativo tra il soggetto e l’ambiente.

George Eastman produsse le prime pellicole in rullo e pochi anni più tardi lanciò sul mercato la Kodak Brownie. La prima camera ‘point and shoot’ (punta e scatta) poteva essere usata anche da un bambino, e fu proprio un bambino di otto anni, Henri Lartigue, che avendola ricevuta in dono, documentò la vita della sua famiglia, nel privato delle mura domestiche ma anche nel pubblico, inaugurando così la cosiddetta Fotografia Vernacolare. Il suo lavoro fu scoperto negli anni Settanta dal curatore del MOMA John Szarkowski.

Il fotografo parigino Eugene Atget fotografò gli scorci urbani di Parigi per circa trent’anni, a cavallo del 1900. Nelle sue inquadrature, di tipo prevalentemente architettonico, raramente incluse le persone, ma con la sua opera gettò le basi per tutti gli street photographers di lì a venire. Atget mantenne un approccio molto rigido (usava un pesante banco ottico, già vetusto per i suoi tempi) e classificò i suoi scatti secondo tipologie ben precise. Sebbene questi fossero tecnicamente delle nature morte, l’assenza-presenza dell’uomo è ancora oggi percepibilissima.

Nello stesso periodo (e sino agli anni Venti del Novecento) il fenomeno del Pittorialismo imperò tra i fotografi con smanie artistiche. La strada e lo scorcio urbano erano tra i soggetti preferiti dai pittorialisti che trattavano le loro composizioni con sfocature, mossi, interventi in punta di carboncino e gessetti in fase di stampa. Alfred Stieglitz, promotore della Photo-Secession, pose fine al movimento e gettò le basi, assieme ad altri fotografi come Paul Strand e Edward Steichen, per l’avvento della Straight Photography. Questa fu presto esportata nella vecchia Europa, anche grazie alle avanguardie artistiche della Nuova Oggettività. L’americano Walker Evans fu il massimo esponente del genere, caratterizzato dall’esaltazione della nitidezza e della verosimiglianza. L’approccio era decisamente documentaristico, con inquadrature pulite, frontali e ricche di dettagli. La composizione rispettava un equilibrio pittorico quasi accademico, come lo stesso Evans ammise. La Street americana manterrà sempre nel suo DNA, rispetto a quella europea, un taglio più distaccato e anche più cinico.

Surrealisti e altre avanguardie esplorarono la Street Photography, cogliendo tutte le possibilità offerte dalle inquadrature (dall’alto o dal basso), dalla tecnica (mosso, sfocatura, esposizioni multiple) o dagli stessi elementi d’arredo urbano (cartelloni, riflessi nelle vetrine) o semplicemente sfruttando gli elementi più comuni secondo le loro valenze simboliche e semi-simboliche, attraverso una composizione funzionale a queste nuove significazioni, spesso ricalcante l’azione dell’artista che compone un collage. Andre Kertesz, negli anni Venti, sperimentò tutte le possibilità offerte dal nuovo formato e introdusse l’utilizzo del teleobiettivo, sfruttando lo schiacciamento bidimensionale caratteristico di questa lente per produrre un nuovo tipo di immagini con una prospettiva mai vista prima.

Il cinema Noir sfrutterà appieno questo tipo di distorsioni per drammatizzare atmosfere già di per sé molto forti e contrastate. La strada era lo scenario perfetto, soprattutto nelle ore notturne in cui l’illegalità prendeva il sopravvento. I quotidiani, affamati di storie torbide, sguinzagliarono reporter di ‘nera’ in tutti i commissariati. Arthur Weegee eccelse in questo tipo di reportage fotogiornalistico, asciutto, crudo, oscuro, intercettando le comunicazioni radio della polizia e vagando per le strade con un vero e proprio laboratorio di sviluppo nel bagagliaio della propria auto, per mandare in stampa le foto delle notizie ancora calde. In Europa Brassai raccontò le notti parigine tra prostitute di strada e locali ai limiti della legalità. Le atmosfere sono noir ma mantengono un’umanità quasi poetica.

Le camere ‘point and shoot’ tascabili come la Leica, robuste, veloci e soprattutto discrete, permisero a una nuova generazione di fotografi di comporre immagini in piena libertà, e la strada era più di altri luoghi ricca di oggetti, fissi e mobili, che potevano rientrare in queste composizioni.

Il giusto apporto dei due aspetti compositivi, quello figurativo-formale e quello simbolico-concettuale era (ed è tutt’ora) alla base della poetica bressoniana dell’istante decisivo: “Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una frazione di secondo un evento e il rigoroso assetto delle forme percepite con lo sguardo che esprimono e significano tale evento. È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore”. Non per niente Henri Cartier Bresson ebbe una formazione pittorica e frequentò i salotti delle avanguardie surrealiste. Molte delle sue foto di strada sembrano a prima vista non avere alcuna morale da raccontare, a volte nessuna storia che non sia una banalissima scena di strada. Ebbene, il banale è un concetto relativo: ciò che lo è al momento dello scatto non lo sarà più col passar del tempo, fino a diventare una spettacolare finestra su un passato più o meno recente. Bresson non esprimeva alcun giudizio attraverso i suoi scatti street, documentava in egual modo a Parigi come a Shanghai, cercando un contatto con l’umanità in tutte le sue forme, senza preconcetti, con onestà e rispetto.

La diffusione dei tabloid, negli anni Trenta, offrì ai fotografi di strada nuovi spazi di pubblicazione. Il lettore comune amava leggere e vedere le vite dei suoi simili accanto a quelle dei politici o delle star del cinema. Articoli di costume si alternavano a seriosi reportage di guerra o di cronaca e la strada rimaneva una fonte inesauribile di scatti curiosi e di facile presa.

La documentazione della devastazione di molte città europee alla fine del conflitto ebbe largo spazio nelle riviste d’epoca. I bambini figli della guerra furono protagonisti di famosi reportage, come quello di David Chim Seymour, uno dei fondatori dell’agenzia Magnum. Questa situazione favorì la nascita di una particolare corrente, la Fotografia Umanista, i cui esponenti si specializzarono nel ritrarre soggetti e situazioni dalla carica fortemente empatica. Robert Doisneau, Willy Ronis e lo stesso Cartier-Bresson da una parte, i fotografi di Life Magazine dall’altra parte dell’oceano, come Elliott Erwitt e Helen Levitt puntarono sull’immediatezza e sull’autenticità, avvicinandosi all’estetica e ai temi del cinema Neorealista italiano. Edward Steichen, curatore del MOMA negli anni Cinquanta, raccolse il meglio della produzione in una mostra che ebbe un successo planetario. The Family of Man rappresentava le azioni quotidiane più comuni (mangiare, dormire, incontrarsi, ecc.) nelle diverse culture del mondo.

Il filo conduttore di tutte le fotografie di strada sino a quel momento prodotte era la volontà di influenzare il presente, di cambiare la società documentandone gli aspetti più evidenti per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma sempre attraverso nessi di causalità molto evidenti: guerra e distruzione, povertà e degrado, tecnologia e progresso, baci e amore.

Alla metà degli anni cinquanta due fotografi, William Klein e Robert Frank, rivoluzionarono il linguaggio fotografico proprio attraverso la Street Photography. I loro scatti erano squilibrati, le regole compositive venivano puntualmente infrante, quelli che erano considerati errori di tecnica (mosso, sfocature, sgranature) diventavano elementi funzionali al messaggio. Non solo: per dirla con le parole di John Szarkowski, curatore della mostra New Documents, “la tecnica e l’estetica della fotografia documentaristica vengono indirizzate verso finalità più personali. Scopo dei fotografi non era più quello di contribuire a cambiare in meglio la società, ma di conoscerla”. Il fotografo non è più un costruttore di senso ma un ricercatore di senso e le immagini non danno più risposte ma interrogano chi le guarda.

New Documents raccolse le opere di tre fotografi di strada newyorkesi: Diane Arbus, Lee Friedlander e Garry Winogrand. Se si esclude una forte impostazione di derivazione documentaristica degli scatti della Arbus (posava i suoi soggetti e all’occorrenza usava il flash), si ritroveranno in molte di queste foto gli elementi introdotti da Klein e Frank. Winogrand scatta in maniera compulsiva, nella sua opera (perlopiù ancora inedita) possono individuarsi alcune tematiche ma non uno stile unico, un’estetica che lo rappresenti. Egli faceva Tough Photography. Il termine è intraducibile, una via di mezzo tra tosto, forte, duro, difficile, esigente, nudo, senza compromessi, senza secondi fini. Lo scatto è una materia prima, si fotografa il mondo “per vedere come appare il mondo quando è stato fotografato”. La sua è pura ricerca inconsapevole, la sua visualizzazione comincia dopo lo scatto, quando l’autore si ritrova a scoprire i significati nascosti in ciò che ha catturato, e che non conosce. “Non ho nulla da dire nei miei scatti. Se sono fortunato, ho qualcosa da imparare”.

Ancora oggi le immagini di Garry Winogrand, Lee Friedlander, Joel Meyerowitz, sono ‘toste’ da apprezzare, da vedere, da fare, da leggere, da comprendere. Ma, e qua sta la grandezza, sono toste anche nel senso di belle, dirette, potenti, penetranti, coinvolgenti. Ciò accade quando il fotografo è nella condizione in cui tough e beautiful diventano sinonimi e descrivono appieno la qualità di una buona foto rispetto a una semplicemente bella da vedere.

Il giapponese Daido Moriyama, attivo ancora oggi, fece un ulteriore passo avanti; la sua tecnica di scatto privilegiò sin dai primordi l’istinto, le emozioni e la soggettività dell’artista. Moriyama vaga per i sobborghi di Tokyo come un cane randagio. I suoi bianchi e neri fortemente contrastati hanno una tensione erotica molto potente, l’intera città è considerata un corpo unico che racchiude le pulsioni dei suoi abitanti. Il fotografo ci si addentra alla ricerca delle proprie, e lo fa ‘odorando’ e facendo leva su tutti e cinque i sensi.